Sprache ohne Ton

Ein Text von Anna (8b)

Wer eine Geheimsprache sucht, hat bei Gebärdensprache gute Chancen, dass niemand im Bekanntenkreis sie spricht. Aber stell dir vor, das wäre deine einzige Sprache. In einem Land, das inklusiv sein soll, sprechen nur etwa 0,36 % der Bevölkerung die landeseigene Sprache. Auch wenn es dabei um Gebärdensprache geht, ist dieser Fakt erschreckend. Noch dazu fehlen den meisten die wichtigsten Informationen. Dieser Artikel soll dies nun verändern und Grundkenntnisse liefern.

Tatsächlich gibt es nämlich nicht nur eine Gebärdensprache, sondern 300 verschiedene und noch sehr viel mehr Dialekte. Die in Deutschland am weitesten verbreitete Gebärdensprache ist die DGS (Deutsche Gebärdensprache) und diese hat, wie jede andere Gebärdensprache auch, eine eigene Grammatik. So sagt man z.B. um sich vorzustellen: “Mein Name“ und dann direkt den Namen. Anders als in der gesprochenen Sprache fügt man in der DGS an dieser Stelle kein Verb ein.

Die DGS ist seit 2002 eine in Deutschland anerkannte Sprache. Vorher gab es, zumindest offiziell, keine Sprache, in der Menschen, die taubstumm waren, kommunizieren konnten. Doch die Zeiten ändern sich, wie die Sprache, zu der es tatsächlich inzwischen eine Jugendsprache gibt. Und unzählige Dialekte.

Also bloß nicht versprechen… äh, ich meinte natürlich vergebärden.

So wie es in der Lautsprache, der gesprochenen Sprache, Versprecher gibt, gibt es in der Gebärdensprache nämlich tatsächlich Vergebärdler.

Wer hat sich das wohl ausgedacht? Die Gebärdensprachen entwickelte tatsächlich niemand, sie entstand irgendwann instinktiv und wurde lange weiterentwickelt.

Vielleicht ist das der Grund dafür, dass es keine internationale Gebärdensprache gibt oder wenigstens eine, die man überall noch zusätzlich lernt. So eine internationale Sprache wie Englisch im Bezug zu den Lautsprachen gibt es bei den Gebärdensprachen nicht. Am ehesten wäre das noch ASL, die amerikanische Gebärdensprache.

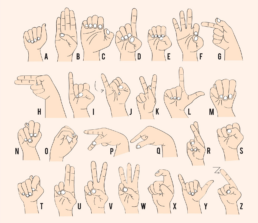

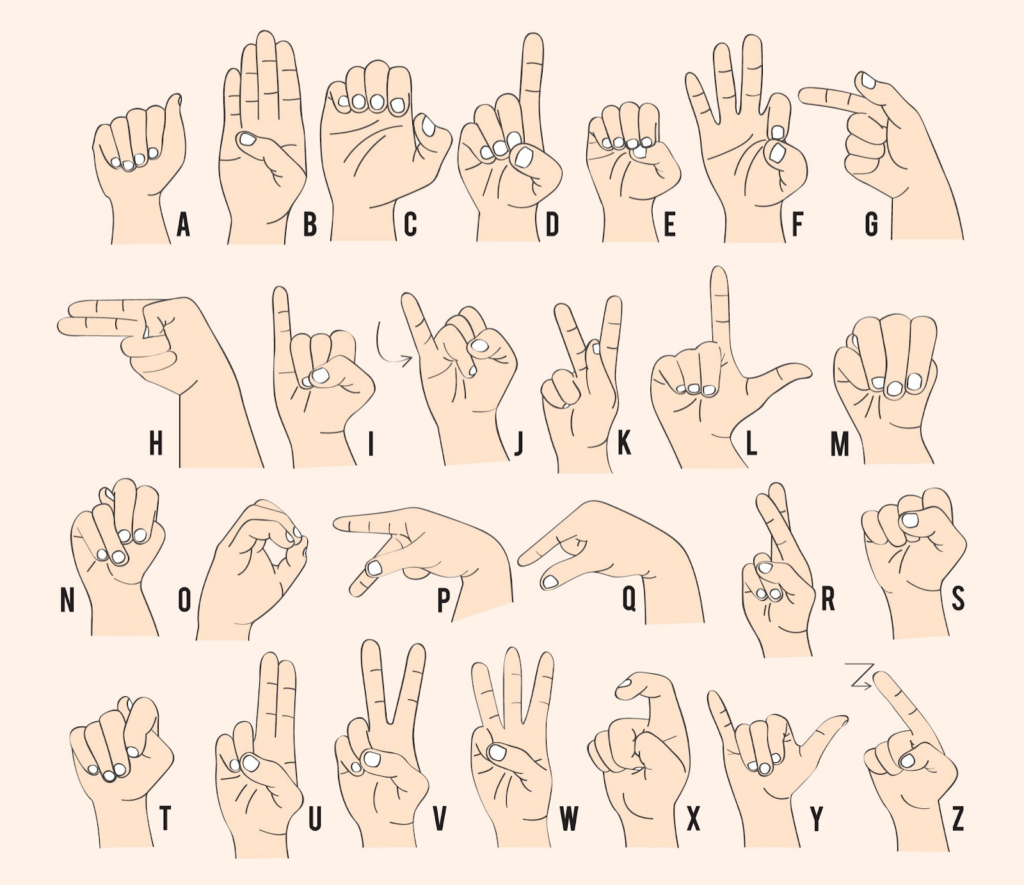

Gebärdensprachler haben es trotzdem leichter mit anderssprachigen Menschen zu kommunizieren. Dazu benutzt man International Sign, dies ist jedoch keine richtige Sprache, sondern sie besteht aus überall verständlichen Gebärden. Diese wird bei einem Treffen sogar spontan weiterentwickelt. Sollte es doch mal Wörter geben, die man nicht ohne weiteres versteht, wird das Fingeralphabet eingesetzt, dieses ist nämlich bis auf einige Ausnahmen überall ähnlich.

Das Fingeralphabet gehört allerdings nicht zur Gebärdensprache, sondern ist eine Möglichkeit, Wörter der Lautsprache zu buchstabieren, aber auch dieses ist nicht einheitlich. So gibt es in England zum Beispiel ein Fingeralphabet mit zwei Händen.

da man damit aber in Deutschland nicht weit kommt, kommt hier das deutsche Fingeralphabet, auch wenn das in einem Artikel über die Gebärdensprache nichts zu suchen hat.

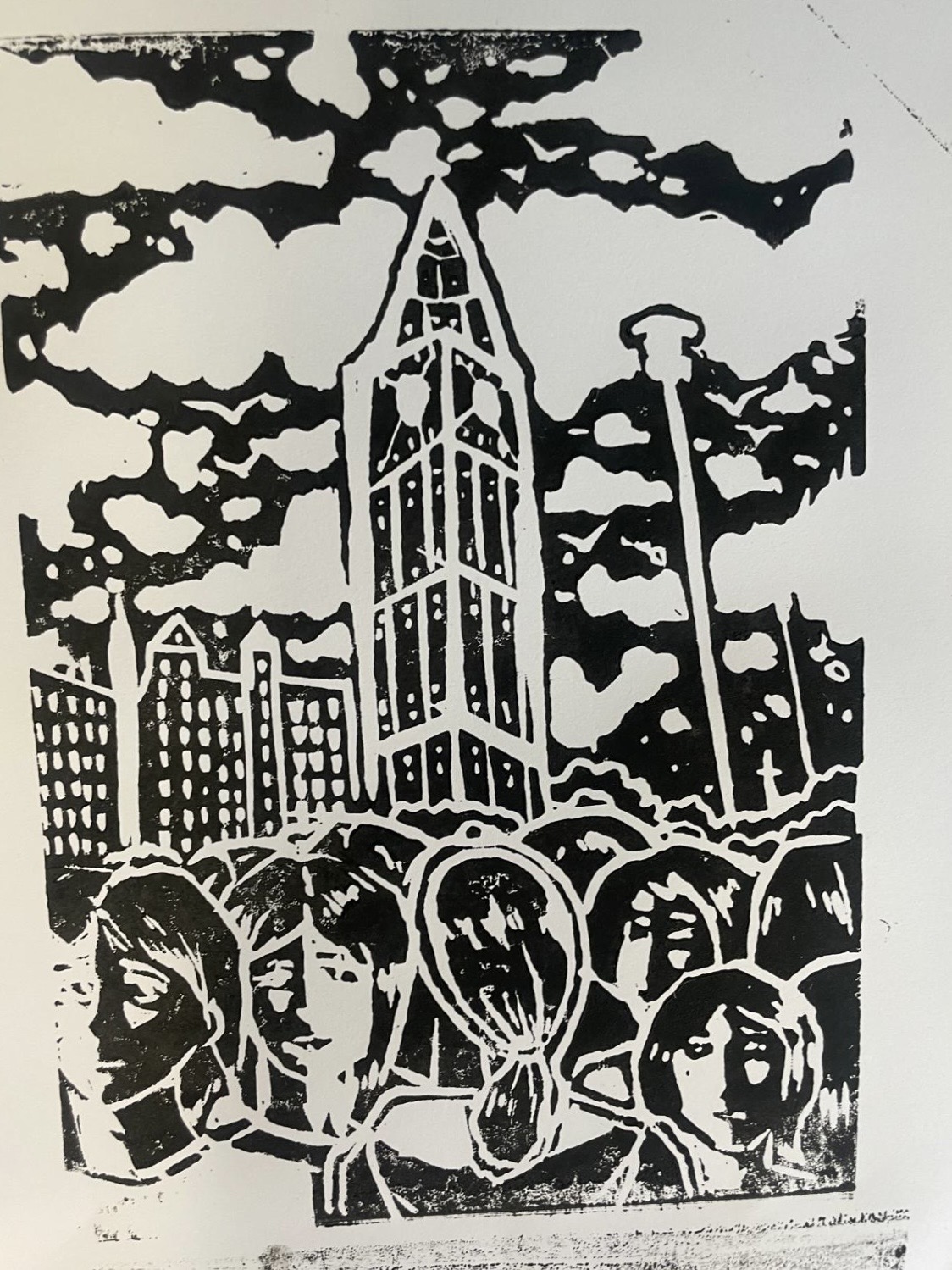

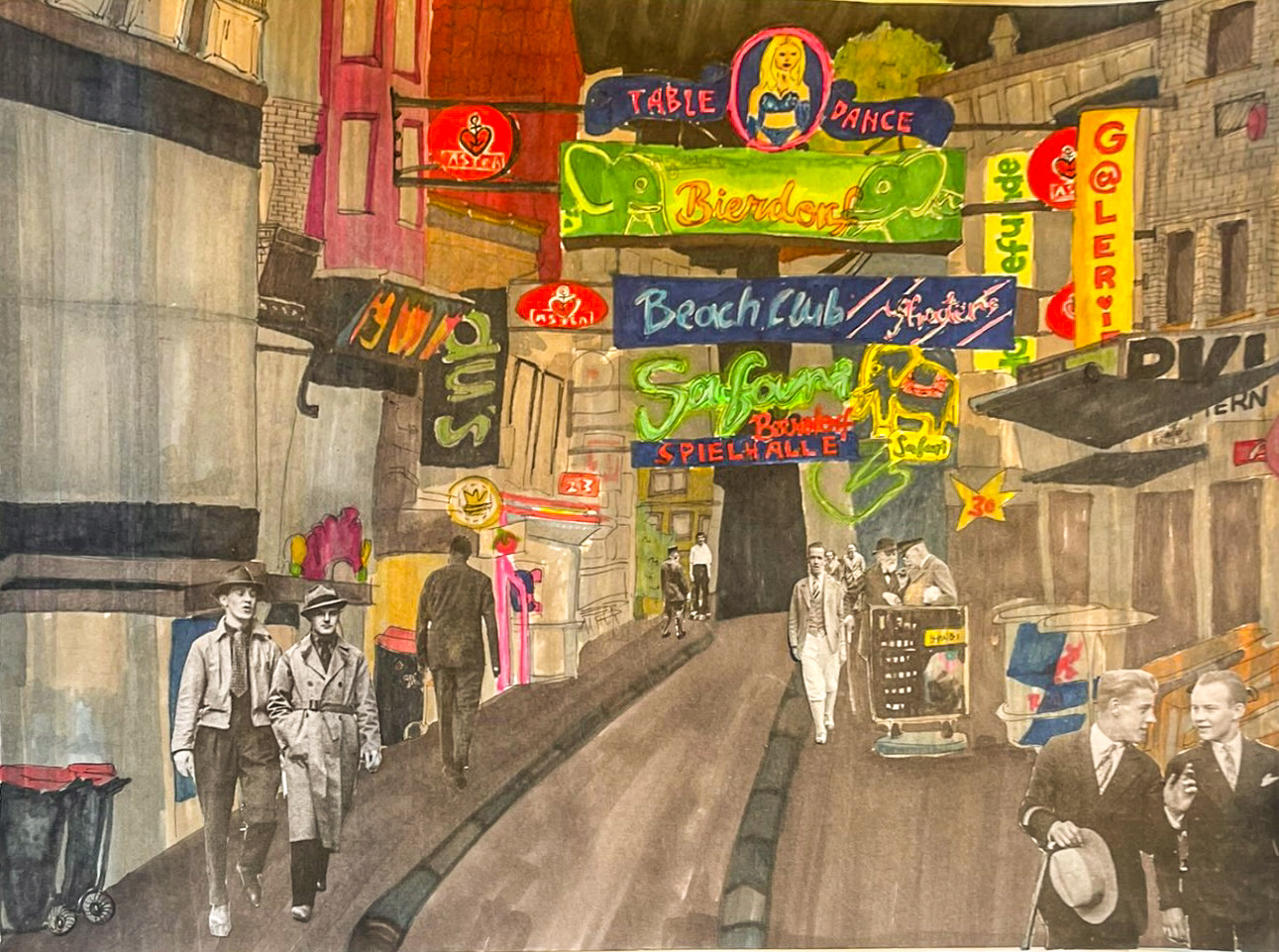

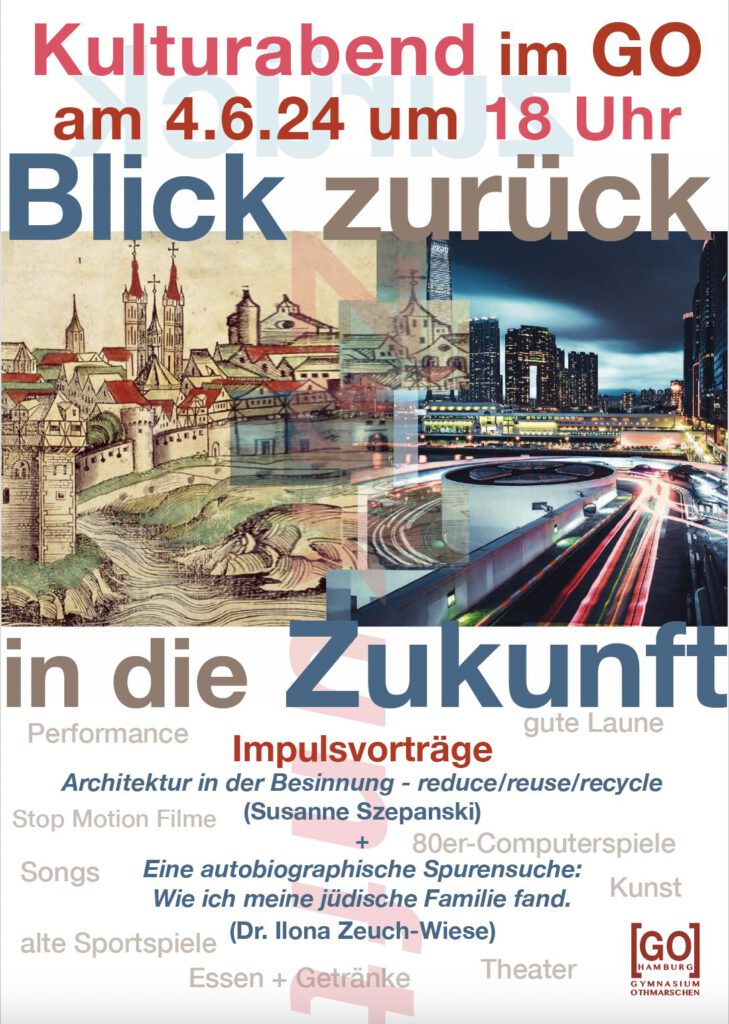

Blick zurück in die Zukunft

Unsere Fotografin war für euch auf dem Kulturabend. Hier seht ihr ihre Eindrücke.

Fotos: Chiara (9d)

Sommerliche Stimmung und sehr viel Kultur – unter dem Moto „Blick zurück in die Zukunft“ fand am 4. Juni 2024 der Kulturabend am Gymnasium Othmarschen statt.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5d haben Waffeln und Crêbes gebacken.

Der Theaterkurs 9 von Frau Rieckhof zeigte in Kooperation mit der Glitch AG eine Performance mit Sound-Installation auf dem roten Platz: „Corona und ich“.

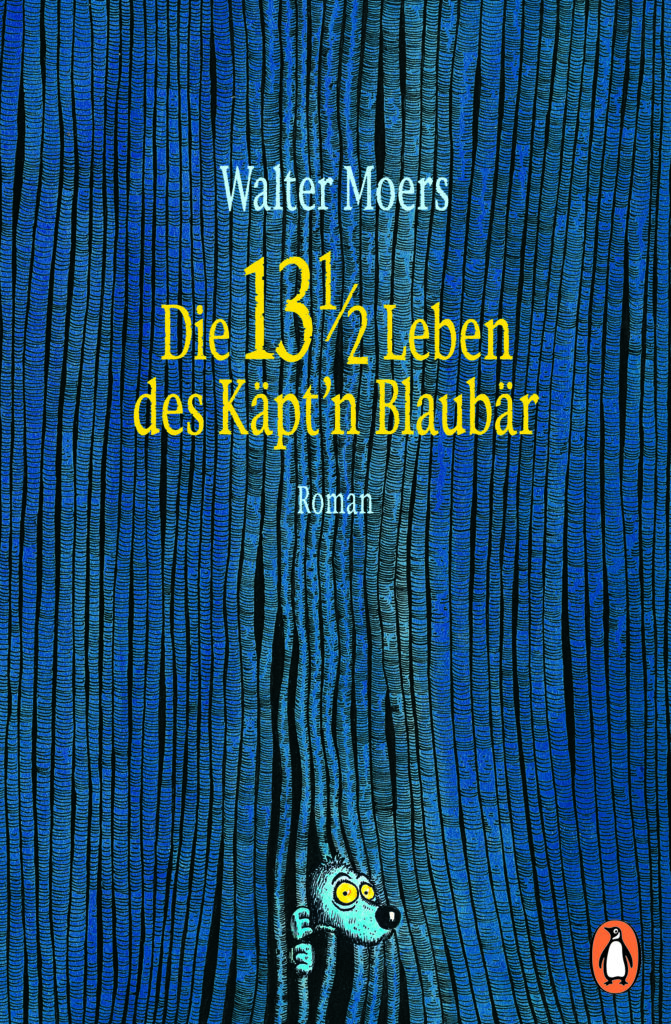

Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär

Emil (7b) hat für euch den Erfolgsroman "Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär" von Walter Moers gelesen.

Eine Rezension

Die meisten von euch werden die Figur Käpt´n Blaubär kennen, sei es aus der Kinderserie, sei es aus dem Verkehrserziehungsunterricht in der Grundschule, oder sogar aus dem Original, dem Roman, um den es hier geht. Bevor meine Eltern mir das Buch gaben, wusste ich tatsächlich gar nicht, dass die Serie einem Roman nachempfunden war (die Serie habe ich nie geschaut, aber im Verkehrserziehungsunterricht wurde an meiner Grundschule Blaubär – warum auch immer – zum Vermitteln von Verkehrserziehung verwendet). Das Buch habe ich dennoch verschlungen.

Inhalt

Man lernt Käpt´n Blaubär kennen, während er als kleines Kind bibbernd auf dem Meer auf einem kleinen Floß hockt. Und um das, was er noch erlebt, zu beschreiben, möchte ich eine Passage aus dem Prolog zitieren:

Ich sage nur: Zwergpiraten. Klabautergeister. Waldspinnenhexen. Tratschwelllen. Stollentrolle. Finsterbergmaden. Eine Berghutze. Ein Riese ohne Kopf. Ein Kopf ohne Riese. Eine gefangene Fata Morgana.

Diese Aufzählung geht noch lange ähnlich weiter und alles Genannte kommt tatsächlich auch vor. In 13½ Abschnitten, welche jeweils ein „Leben“ von Blaubär wiederspiegeln, wird auf humorvolle Art von seinen Abenteuern erzählt. Was in den jeweiligen „Leben“ passiert, ist komplett unterschiedlich: In einem besucht er eine renommierte Schule, im nächsten schon irrt er jahrelang durch ein Labyrinth. Eine wirkliche Grundhandlung gibt es allerdings nicht, weshalb ich diese Inhaltsangabe schon beenden muss.

Rezension

Das Buch ist sehr humorvoll, und das Fehlen der Grundhandlung fällt nicht auf. Moers ist mit dem Auftakt seiner Reihe rund um das Zamonien-Universum eine wahre Meisterleistung der Literatur gelungen, und der Schreibstil ist fantastisch! In der Geschichte sind auch bspw. Gedichte integriert, wie bspw. Dieses:

Dann schmolz die Wand, dann brach das Eisen – Und durch das Loch strömte das Licht – Ich spürte Lufthauch, einen leisen – und hatte weithin warme Sicht.

Eine Kleinigkeit gibt es aber: An ein, zwei, Stellen wird versucht, zu suggerieren, was für ein Lügenbold Blaubär doch sei, das gelingt jedoch leider schlecht, da es zu wenig thematisiert wird.

📚 📚 📚 📚 __ (von fünf – eigentlich 4,4, leider gibt es keine halben Buchstapel)

Info „Die 13 ½ Leben des Käpt´n Blaubär “ von Walter Moers

Roman, 2020 [1999]

Verlag: Penguin Random House Verlagsgruppe FSC, Originalverlag: Eichborn

ISBN: 978-3-328-10768-2

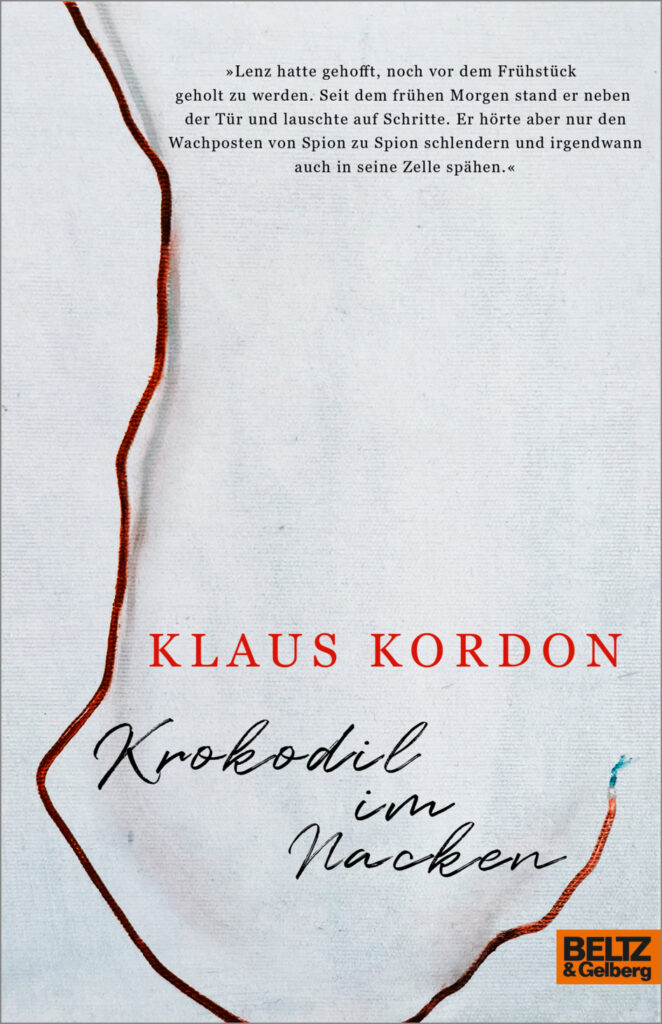

Krokodil im Nacken

Emil (7b) hat für euch "Krokodil im Nacken" von Klaus Kordon gelesen.

Eine Rezension

Beschreibung

Das Buch „Krokodil im Nacken“ von Klaus Kordon ist ein historischer Roman, welcher in der DDR spielt. Dort sitzt Manfred Lenz nach einem missglückten Fluchtversuch in die Bundesrepublik – also nach Westdeutschland – im Ostberliner Gefängnis Hohenschönhausen, Zelle 102. Hier lässt er sein Leben Revue passieren: Die Kneipe seiner Mutter, in der er aufgewachsen ist, der frühe Tod seiner Mutter, das Jugendheim, …

Rezension

Das Buch, welches zurecht mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden ist, ist sehr gut, wenn auch bedrückend. Es ist keine leichte Lektüre; das soll es aber auch nicht sein. Der Schreibstil ist beeindruckend, der Inhalt fesselnd. Man bekommt zahlreiche Eindrücke in das Leben in der DDR. Klaus Kordon ist eine Meisterleistung in der deutschen Literatur gelungen. Ich suche fast schon krampfhaft nach etwas Schlechtem, mir fällt aber nichts ein. 🙂

📚 📚 📚 📚 📚 (von fünf)

Anm.: Das ist meine zweite Buchrezension, beide waren bis jetzt sehr positiv. Der Grund dafür ist, dass ich lieber über Bücher schreibe, die mir gefallen. Es kommen auch negativere!

Info „Krokodil im Nacken“ von Klaus Kordon

Roman, 2023 [2002]

Verlag: Beltz & Gelberg

ISBN: 978-3-407-74488-3

Links zur Webseite des Verlags

Niemals eine Leiche, die Eiche

Titelbild: Dominic Alves, "Oak Tree Leaves", Link zum Bild auf flickr.com, lizensiert unter CC BY 2.0 (Credit the creator).

Quercus pubescens, Quercus robur und Quercus petraea – oder wie wir sie nennen: die Eiche. Doch was macht diesen Baum so einzigartig?

Eine Würdigung der Eiche von Emily (S3)

Eintausendzweihundert Jahre, dies ist das Alter der ältesten Eiche. Man muss sich vorstellen, dies sind fast vierzehn Menschenleben. Natürlich schafft nicht jede Eiche dieses Alter, die Eiche Bad Blumau jedoch schon. Diese lange Lebenszeit hängt mit den tiefen Wurzeln der Eiche zusammen. Doch nicht nur mit der langen Lebenszeit kann die Eiche glänzen, auch ihre Größe darf nicht außer Acht gelassen werden. Mit 35 Metern ist die Eiche zwar kein Riese unter den Bäumen, aber mit fünf Metern über der Durchschnittshöhe von Bäumen kein kleiner Baum. Auch sind Eichen sehr „sentimental“, anstatt die abgestorbenen Äste abzuwerfen, behalten sie diese bei sich. Dadurch sind sie sehr gefährlich, falls es stürmen sollte, können dich die sogenannten Todäste treffen. Auch bietet die Eiche durch ihre dichten Kronen und den Früchten Nahrung und Schutz für viele Tierarten.

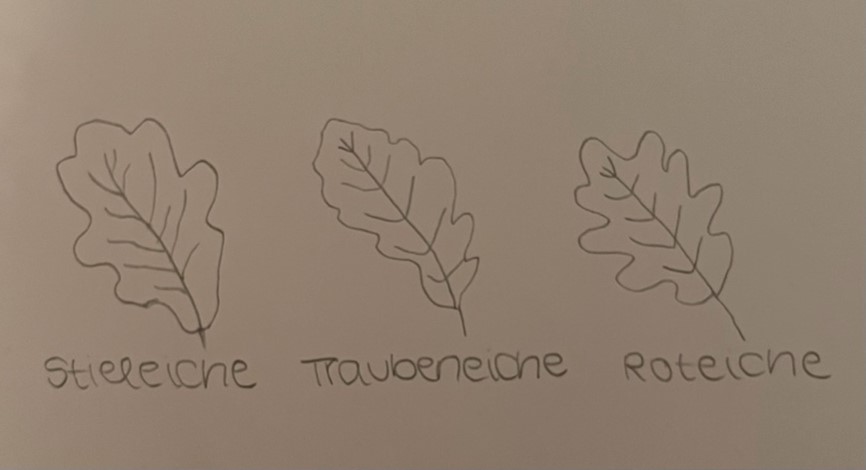

Doch woran kann man den Baum erkennen, wenn man sein Alter nicht kennt und die Größe nur schwer zu schätzen ist?

Am einfachsten ist die Eiche an den Eicheln erkennbar. Diese sind die Früchte der Eiche und uns allen sicher bekannt. Doch leider kann man diese im Frühjahr schwer entdecken, da die Eiche erst im Herbst ihre Früchte bekommt. Also nicht gleich denken, dass der Baum keine Eiche ist, nur weil er keine Eicheln besitzt. Beachte die Jahreszeit! Ein weiteres Erkennungsmerkmal sind die Blätter. Es gibt fast 1.000 verschiedene Eichenarten auf der Welt. Im Bild kann man die Blätter der drei bekanntesten Eichenarten in Deutschland sehen.

Wenn die Eiche als Baum so wenig auffallend ist, was macht sie dann kulturell so besonders?

Zum einen hat die Eiche eine sehr große Symbolkraft: Ihr dauerhaftes Holz und ihr hohes Alter stehen für das ewige Leben und das ewige Heil. Sie glänzt in der Menschheitsgeschichte damit, dass sie viel Nötiges für den Menschen bereithält. So ist die Eiche auch ein Zeichen des Zeus, dem mächtigsten Gott der antiken, griechischen Mythologie. Die Eiche galt als Symbol der Macht und das hohe Alter, das die Eiche erreichen kann, machte sie zum Symbol für die Unendlichkeit und zum Orakelbaum. Doch besonders für Deutschland hat die Eiche noch eine tiefergehende Bedeutung: Stolz, Kraft, Stärke. Mit diesen Eigenschaften wird die Eiche assoziiert und sie gilt seit langem als der „deutsche“ Baum, da auch eine Deutsche oder ein Deutscher diese Charaktereigenschaften haben sollten. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Eiche nicht, wie viele vermuten, der häufigste Baum Deutschlands ist, sondern die Buche. Ein Buchengewächs ist die Eiche aber, weshalb man sie schon als „deutschen“ Baum schlechthin betiteln kann.

Eine der ersten Verbindungen zwischen Deutschland und der Eiche geschah im 19. Jahrhundert. Als man es nach der Revolution nicht geschafft hat, die deutschsprachigen Gebiete zu einen, schrieb der Dichter Joseph von Eichendorf 1849 das Gedicht:

Weh, du schönes Land der Eichen!

Bruderzwist schon, den todbleichen,

Seh‘ ich mit der Mordaxt schleichen.

Und in künft’gen öden Tagen

Werden nur verworrne sagen

Um den deutschen Wald noch klagen.

Deutschland als Nationalstaat existierte damals noch nicht. Als nationales Symbol verband die Eiche aber die politisch getrennten Gebiete, die dem lockeren „Deutschen Bund“ angehörten. Denn aus allen deutschsprachigen Gebieten wurde in der Vorstellung der Anhänger der nationalen Bewegung das „Land der Eichen“.

Ganz in der Nähe des GO erinnert in Othmarschen das „Kriegerdenkmal unter der Doppeleiche“ an die Schleswig-Holsteinische Erhebung – eine politische und militärische Auseinandersetzung zwischen der deutschen Nationalbewegung und dem Königreich Dänemark (Liebermannstraße 45).

Doch in der folgenden Geschichte wurde die Eiche zum Symbol der Nationalsozialisten und Faschisten. So gibt es die sogenannten „Hitlereichen“, die zu Ehren von Adolf Hitler überall in Deutschland gepflanzt wurden.

Bis heute ist der Baum in Deutschland ein sehr verbreitetes Motiv: sowohl in vielen Gedichten als auch auf manchen Euromünzen. Dabei muss man einwenden, dass das Eichenblatt auf der Rückseite der Münzen ein Hybrid ist. Es ist nämlich eine Mischung aus Stieleiche und Traubeneiche und wird mit den langstieligen Blättern der Traubeneiche und den Eichenfrüchten dargestellt, welche auf den langen Stielen sitzen und somit zu der Stieleiche gehören. Die Designer müssen die Blätter und Früchte getrennt voneinander entworfen haben, da diese Mischung botanisch nicht möglich ist.

Und hat die Eiche heute noch eine Bedeutung?

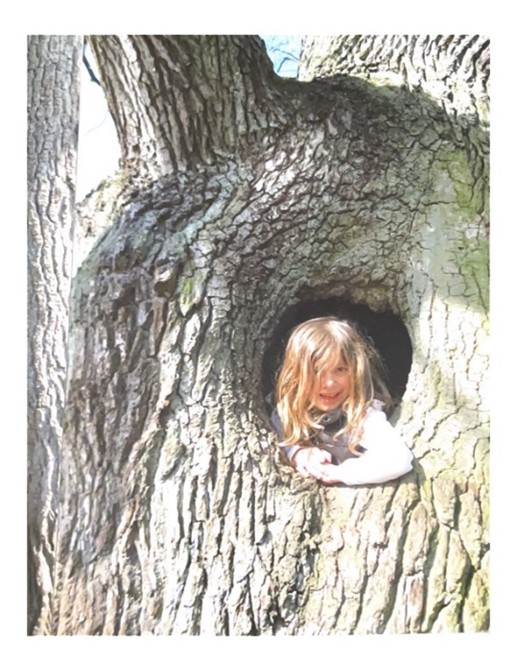

Für mich hat die Eiche auch eine besondere Bedeutung. Als ich noch jünger war, bin ich im Herbst mit meiner Oma zu einer bestimmten Eiche gegangen und habe Blätter gesammelt. Diese Eiche wächst im Jenischpark. Sie war riesig, für mich als Kind jedenfalls. Wir sind viele Jahre zu dieser Eiche spaziert und obwohl es nur Blätter waren, war unser Ausflug zu unserer Eiche eine schöne Tradition.

Nevermoor, Band 1-3

Emil (6b) hat für euch die Buchreihe "Nevermoor" gelesen und bewertet. Emil ist begeistert!

Eine Rezension

Kurz zusammengefasst

Band 1

Die Fantasy-Trilogie handelt von einem Mädchen namens Morrigan Crow, dem von klein auf gesagt wird, dass es verflucht sei und an seinem 12. Geburtstag sterben würde. Doch einen Tag vor dem 12. Geburtstag bekommt sie ein Angebot von einer Person, die sich Jupiter North nennt: Sie soll an Zulassungsprüfungen der sogenannten „Wundersamen Gesellschaft“ teilnehmen. Er nimmt sie mit in eine Welt, die sie noch nie gesehen hat und die er „Freistaat“ nennt. Dort nimmt sie an den Zulassungsprüfungen teil.

Band 2

Es kommt heraus, dass Moriggan eine Art des am meisten gefürchteten Wesens im Freistaat ist: Eine Wunderschmiedin. Doch das war noch nicht alles: Alle neun, die im letzten Jahr die Zulassungsprüfungen bestanden haben, erhalten Erpressungen. Wegen dieser Erpressungen muss Morrigan am Ende der gesamten „Wundersamen Gesellschaft“ ihre Identität offenbaren.

Band 3

Endlich bekommt Morrigan professionellen Unterricht für das, was sie ist. Doch nun bedroht eine Krankheit den ganzen Freistaat. Soll Morrigan von dem Wunderschmied, dessentwegen Wunderschmiede gehasst werden, Hilfe annehmen?

Bewertung

Sehr gutes Buch. Der Schreibstil ist sehr gut, die Geschichte spannend. Ich habe eigentlich nichts zu mäkeln. 🙂

📚 📚 📚 📚 📚 (von fünf)

Info Nevermoor von Jessica Townsend

Band 1: Fluch oder Wunder

Band 2: Das Geheimnis der Wunderschmiedin

Band 3: Leere Schatten

Aus dem Englischen von Franca Fritz, erschienen 2018 (Band 1), 2019 (Band 2), 2021 (Band 3) im Dressler-Verlag.

ISBN:

Band 1: 978-3-7915-0064-5

Band 2: 978-3-7915-0103-1

Band 3: 978-3-7915-0104-8

Links zur Webseite des Verlags: Band 1, Band 2, Band 3

Zu wyld!

Trotz Corona, Homeschooling und anderen Problemen sprechen Jugendliche immer noch miteinander und so haben sich auch in diesem Jahr wieder ein paar Jugendwörter angesammelt. Zehn Wörter konnten öffentlich eingereicht werden, um anschließend vom Langenscheidt-Verlag als Jugendwörter des Jahres nominiert zu werden. Jedoch weiß nicht jeder, was diese Wörter überhaupt bedeuten und woher sie kommen; also haben wir sie hier einmal für euch erklärt.

Vielen Dank an die Klassen 5b und 5d, dass ihr zusammen mit Herrn Stützer die Illustrationen zu den Wörtern produziert habt.

wyld

Normalerweise drückt wyld positive Emotionen aus. Seine Bedeutung hängt jedoch stark vom Kontext ab. Neben Überraschung oder Bewunderung kann das Wort auch als Zeichen von Betroffenheit verwendet werden – zum Beispiel an Stelle von „Wie heftig!“. Die Steigerungsform ist zu wyld.

Geringverdiener

Geringverdiener ist ein scherzhafter Ausdruck für Verlierer, der meistens aus dem Kontext gerissen wird. Der Begriff bezeichnet eigentlich Personen mit geringem Einkommen, weshalb das Jugendwort ziemlich respektlos gegenüber Menschen ist, die wenig Geld verdienen.

cringe

Aus dem Englischen übersetzt bedeutet das Jugendwort cringe „zusammenzucken“ oder „erschaudern“. Wenn man cringed, empfindet man Fremdscham und erschaudert sozusagen vor dem eigenen inneren Auge.

Cringe ist ein Adjektiv. Wer's anders verwendet, ist cringe.

sheesh

Der Ausruf sheesh wird im Alltag als Zeichen des Erstaunens benutzt. Sheesh darf nicht im ganzen Satz gebraucht werden, sondern steht immer für sich allein: als Reaktion auf eine schockierende Aussage oder auf ein erstaunliches Ereignis.

papatastisch

Das Wort stammt von der Community des Twitch-Streamers und Youtubers „Papaplatte“. Papatastisch bedeutet so viel wie fantastisch oder super. Als die Fanbase des Streamers hörte, dass das Wort papatasisch es in die engere Auswahl der Jugendwörter geschafft hat, haben viele Papaplatte-Zuschauer für das Wort gestimmt, obwohl es kaum benutzt wird.

same

Same ist ebenfalls ein Begriff aus dem Englischen und heißt wörtlich übersetzt: gleich. Der Ausdruck ,,same“ wird in der Jugendsprache benutzt, wenn man einer Person oder Aussage Zustimmung schenkt und sich damit identifizieren kann.

Cool? Ist schon lange kein Jugendwort mehr.

akkurat

Akkurat wird meist als eine ziemlich ironische Zustimmung benutzt, wenn eine Aussage genau zutrifft. Eigentlich ist akkurat ein Begriff aus der Alltagssprache, der „sorgfältig“ und „ordentlich“ bedeutet und eher selten benutzt wird. Weil etliche Influencer:innen diesen Begriff verwenden, ist er mittlerweile viel populärer geworden.

sus

Das Wort sus kommt aus dem Englischen und ist die Kurzform von ,,suspicious“ (verdächtig oder suspekt) und wurde vor allem durch das Multiplayer-Spiel ,,Among Us“ bekannt. Suswird benutzt, wenn man einer Person misstraut oder die Zweideutigkeit einer Aussage betonen möchte.

Digga/Diggah

Diggah/Digga ist eine umgangssprachliche Abwandlung des Wortes ,,Dicker“ und wird meist für einen Freund oder Kumpel benutzt. Der Ausdruck wird jedoch schon seit den 1990er Jahren von Jugendlichen benutzt und kann mittlerweile nicht mehr wirklich als Jugendwort gelten. Trotzdem hört man es ununterbrochen auf dem Pausenhof und in der Klasse.

Ist nice nicer als geil?

Mittwoch

Mittwoch ist ein inoffizieller Feiertag des Internets mit dem Wahlspruch: „Es ist Mittwoch, meine Kerle!“ oder im Original aus dem Amerikanischen ,,It´s Wednesday my dudes!“. Bekannt wurde dieser Ausruf durch das Mittwoch-Meme: Dort sitzen mehrere Frösche an einem Lagerfeuer und nicken mit dem Kopf; auf einmal ertönt eine Stimme und ruft: „It´s Wednesday my dudes!“ (https://www.youtube.com/watch?v=PE8GlPpuLuY). Einen wirklichen Grund, gerade den Mittwoch zu zelebrieren, gibt es nicht, aber wahrscheinlich ist genau dies Grund genug.

Das ewige Mitgemeintsein

Text und Foto: Liv Portner

Ob Sternchen, Bindestrich oder Doppelpunkt: Ideen, unsere Sprache geschlechtergerecht zu gestalten, gibt es viele. Aber nicht alle sind von dieser Änderung überzeugt. Warum es dennoch absolut notwendig ist, die Sprache der Realität anzupassen, erklärt euch die GO-Public.

Wenn wir sprechen, dann nutzen wir das generische Maskulinum; wir sagen „Der Lehrer ist für seine Schüler verantwortlich“ oder „Der Kunde ist König“. Wir sprechen in der männlichen Form. Frauen? Sind nur mitgemeint. Das ist so tief in der deutschen Sprache verankert, dass jeglicher Vorschlag, die Sprache gendergerecht zu gestalten, auf heftigen Widerstand stößt. Die Debatte ist kontrovers und oft sehr emotional – schon seit den Anfängen der feministischen Linguistik.

Zum ersten Mal wurden Frauen in den 1960er Jahren im Rahmen der zweiten Welle des Feminismus‘ mit Hilfe des Schrägstrichs ebenfalls explizit erwähnt. Von nun an waren die Lehrer also Lehrer/innen. Aber schon damals traf diese Veränderung nicht nur auf Zustimmung. Auch in den eigenen Reihen wurde heftig diskutiert. Der Vorwurf: Die neue Form gehe noch nicht weit genug, denn Frauen seien wieder lediglich ein Anhängsel.

In den späten 1970er Jahren erlebte die Idee von inklusiver Sprache dann einen enormen Aufschwung. In dieser Zeit wurden verschiedene Richtlinien von Institution verfasst. Im universitären Milieu fand die geschlechtergerechte Sprache zwar Anklang. Doch Mainstream war sie noch lange nicht.

Der Bindestrich ist jedoch nur eine von vielen Varianten: Neben der vom Journalisten Christoph Busch erfundenen Binnen-I-Variante (LehrerInnen) wird auch die Gender-Gap Variante (Lehrer_innen) genutzt. Doch auch bei diesen Formen wird die mangelnde Inklusion kritisiert. Das Binnen-I schließe Personen aus, die sich weder als weiblich noch als männlich identifizieren. Der Unterstrich lässt Platz für nicht-binäre Personen, gilt aber als zu sperrig. Der Bindestrich wurde vor allen Dingen in LGBTQIA+-Kreisen verwendet, setzte sich aber nie wirklich durch.

Die wohl bekannteste und somit auch am kontroversesten diskutierte Variante ist der Genderstern. Dieser stammt ursprünglich aus der Sprache der Computer. Dort wurde er genutzt als Platzhalter für eine beliebige Zeichenkette. Der Vorteil ist, dass alle geschlechtlichen Identitäten miteingeschlossen werden. Das Sternchen fungiert als Ausrufezeichen und sagt: „Vorsicht, jetzt wird gegendert!“

Die neueste Version ist der immer beliebter werdende Doppelpunkt. Dieser wird von den Leser:innen als kurze Pause gelesen. Unsere Redaktion hat sich ebenfalls für diese Schreibweise entschieden. Computer können den Doppelpunkt als kurze Pause lesen und wir schätzen den Doppelpunkt für seine unauffällige, aber anschauliche Art, unsere Sprache geschlechtergerecht zu gestalten.

Trotzdem: Egal mit Hilfe welches Satzzeichens gegendert wird, auch im Jahr 2022 trifft die geschlechtsneutrale Sprache auf großen Widerstand. Warum?

Sprache ist in unserem Leben so allgegenwärtig und wichtig, dass es sich für viele zunächst möglicherweise merkwürdig anfühlt, in diesem doch so wichtigen Bereich ihrer persönlichen Freiheit „eingeschränkt“ zu sein. Wobei Einschränkung hier irreführend wirken kann: Ist es nicht vielmehr eine Veränderung oder Erweiterung als eine Einschränkung? Und gerade weil Sprache ein so wichtiger Teil unseres Lebens ist und unser Denken massiv beeinflusst, ist es so wichtig, auch hier eine Gleichberechtigung zu erreichen. Juristisch sind Frauen und Männer gleichberechtigt, aber in Wirklichkeit sind sie das noch lange nicht. (Zum Mitschreiben hier ein paar Stichworte: Bezahlung, medizinische Diagnosen und Medikamente, Gender Data Gap, Tampon-Steuer – um nur einige Bespiele zu nennen). Kurz gesagt: Der Cis Mann ist in vielen Lebensbereichen immer noch der Standard, das macht sich eben auch in der Sprache bemerkbar. Diese Muster müssen unbedingt gebrochen werden. Auch in der Sprache, denn sie manifestiert Ungerechtigkeiten. Mit dem Gendern gibt es eine Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen, ein Bewusstsein für diese Diskriminierung zu entwickeln, was uns zwar einige Mühe kosten wird, aber unbedingt notwendig ist. Denn Frauen (und andere nicht männliche Geschlechtsidentitäten) sollen eben nicht nur mitgemeint sein.

Italienische Gesten - der Crash-Kurs

Skript: Alberto Pacchione (10a)

Montage: Luisa Pacchione (10a)

Egal, ob man schon in Italien war oder nicht – jeder ist ihnen schon einmal begegnet: italienischen Gesten. Doch handelt es sich dabei eigentlich nur um willkürliches Gefuchtel oder steckt mehr dahinter? Und ob! Werdet Expert:innen für italienische Gesten durch unseren Crashkurs.

Italienisch für Anfänger:innen

Italienischkurs mit Luisa

„Bella Italia. Signora. Pizza und Pasta“ – das sind einige der Wörter, die ich zu hören bekomme, wenn ich erwähne, dass ich Italienerin bin. Damit beim nächsten Italien-Urlaub die Gespräche mit Einheimischen geschmeidiger verlaufen, haben wir euch eine kleine Liste mit den wichtigsten Sätzen und Redewendungen zusammengestellt.

Dove è la spiagga? Luisa weiß, wo es langgeht. Sie ist in der 10a und spricht zuhause Italienisch und überall sonst meistens Deutsch.

Wort |

Aussprache |

Übersetzung |

| Ciao! | tschau | Hallo oder Tschüss. |

| Grazie. | grazie | Danke. |

| Come stai? | kome stai | Wie geht es dir? |

| Io sto bene. | ijo sto bäne | Mir geht es gut. |

| Da dove vieni? | da dowe wieni | Woher kommst du? |

| fare bella figura | fare bella figura | einen guten Eindruck machen |

| Vengo dalla Germania. | wengo dalla dschermania | Ich komme aus Deutschland. |

| Vivo ad Amburgo. | wiwo ad amburgo | Ich wohne in Hamburg. |

| Non ti capisco. | non ti kapisko | Ich verstehe dich nicht. |

| Vuoi venire al cinema con me? | woi wenire al tschinema kon me | Willst du mit mir ins Kino gehen? |

| Figo! | figo | Toll! |

| Dove è la spiagga? | dowe ä la spiadschsa | Wo ist der Strand? |

| Vorrei un gelato. | worräi un dschälato | Ich hätte gerne ein Eis. |

| La pizza hawaiana va proibita! | la pizza hawaiana wa proibita | Pizza Hawaii sollte verboten werden! |

Retro is back!

Warum wir wieder zurück in die Vergangenheit wollen

Ein Essay von Laura Bachmann (10b)

Die Schallplatte ist seit einigen Jahren wieder voll im Trend. Nicht nur als schicke Wanddekoration, sondern auch als Alternative zu flüchtigen Streamingdiensten wie Spotify. Auch andere Alltagsgegenstände lassen sich leicht durch schöne Objekte längst vergangener Zeiten ersetzen. Laura Bachmann erklärt, warum wir das auch unbedingt tun sollten.

Ächzend erhebt sich der Arm von seinem Sockel und beschreibt einen Kreis. Mit einem Knarzen setzt er auf und beginnt seine Arbeit. Trotz etlicher Hügel und ganzer Berge, die er überqueren muss, trotz der Weite des Wegs entlockt er einem seltsamen Apparat Töne. Worum es geht? Die Rede ist von einem Plattenspieler und von seinem Tonarm, der sich auf die Reise begibt, um uns mit seiner Musik zu fesseln.

Vinylplatten werden seit einiger Zeit wieder beliebt. Seit Mitte der 1990er finden immer mehr Menschen, dass Schallplatten etwas Schönes und Besonderes sind. Und: man sie kaufen sollte. Schließlich ist man schon seit den 1980er Jahren mit der Erfindung beziehungsweise Popularität der CD nicht mehr von Schallplatten abhängig. Im Gegenteil. Anfangs verschmähte man die gute alte Platte als altmodisch und vollkommen überholt, um sich mit großem Eifer erst den CD-Playern, dann dem Streaming-Diensten auf Handy oder MP3-Player zu widmen. Aber warum wird die Schallplatte jetzt wieder so beliebt? Nicht nur, weil sie schön aussieht, wenn man sie an die Wand hängt. Nein, es gibt Unterschiede zu unserem gewohnten Musikkonsum: Streamingdienste hört man nebenbei, Platten lauscht man. Tatsächlich sind viele Besitzer von Plattenspielern der Auffassung, dass das Wichtigste an Schallplatten die Beziehung zu ihnen sei.

Einer Platte zuzusehen, wie sie rotiert, und gleichzeitig Lieder aus qualitativ hochwertigen Kopfhörern oder Lautsprechern zu hören, ist etwas Besonderes. Denn das kommt dazu: Wer sich schon einen Plattenspieler anschafft, kauft sich häufig auch noch eine bessere Ausrüstung. Lohnt sich ja sonst nicht! Wichtig ist auch, dass solche Platten von viel höherer Beständigkeit sind als Streamingdienste, bei denen man nach der Abmeldung gar nichts mehr hat. Die Platten, der Plattenspieler, die Lautsprecher lassen sich ein Leben lang weiterverwenden. Kopfhörer oder Lautsprecher lassen sich häufig sogar mit den altbekannten Streamingdiensten verbinden, falls man sich doch auch mal für ein wenig gestreamte Musik entscheidet. Die eigenen Schallplatten, zu denen man vielleicht sogar noch eine Geschichte erzählen kann, halten länger und gehören (zu) einem.

Neben Platten gibt es noch deutlich mehr „alte“ und „überholte“ Gegenstände, die nicht nur eine wundervolle Dekoration darstellen, sondern auch eine interessante Alternative zu unserem allzu technischen und computerüberlasteten Alltag sind.

Unsere Redakteurin liest nur auf Papier: Liv Portner bei der Lektüre

Bild © Laura Bachmann

Zum Beispiel Kleidung. Auch ältere oder zumindest etwas höherwertige Kleidung hält länger und sieht auch besser aus. Selbst eine schmuddelige Hose kann zum Lieblingsstück werden, wenn man dazu eine Geschichte zu erzählen hat – und sie einem womöglich schon einige Jahre gehört. Eine (geerbte) Garderobe aus dem vorigen Jahrhundert ist fast immer von viel längerer Haltbarkeit als die Billigkleidung, die wir heute aus Ländern wie Bangladesch importieren, wo zu allem Überfluss zu menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet wird. Generell sind Erbstücke und Secondhand-Kleidung eine wirklich feine Sache, da sie nicht nur günstiger oder sogar umsonst, sondern auch noch gut für die Umwelt sind.

Ähnliches gilt für Bücher und Zeitschriften, die viele nur noch digital lesen. Denn es ist ein ganz besonderes Gefühl, eine Seite umzublättern. Am Ende einer Seite angekommen, lockt die Verheißung auf die Fortsetzung der Lektüre auf der nächsten Seite. Und das alles wird von einem verheißungsvollen Rascheln untermalt. Aufklappen und Zuklappen sind wie Begrüßung und Abschied und das einladende Cover komplettiert diesen „Besuch“ in der Welt des Buches.

Jedes Buch ist etwas Besonderes, Einzigartiges, das sich deutlich von jedem anderen Buch abhebt. Besondere Cover, Schriften und Layout machen das Buch erst zu dem Gesamtkunstwerk, das es ist. Auf dem E-Book hingegen verschwimmen die Grenzen zwischen den verschiedenen Büchern. Die Größe der Buchstaben wird angepasst, die Schrift vereinheitlicht und das Cover verdeckt. Tatsächlich kann man unter diesen Umständen viele Bücher miteinander verwechseln. Der Titel wird vergessen und der Inhalt mit dem anderer Bücher vermischt. Oder sogar vergessen. Meiner Erfahrung nach kann man sich auf Papier Gelesenes viel besser merken als Digitales. Und auch die Umwelt freut sich über ein Elektrogerät weniger. Dass dieser Artikel online erscheinen wird, ist wohl die viel genannte Ironie des Schicksals.

Abgesehen davon ist die Faszination eines Musikstückes auch ungleich größer, wenn man erst eine Platte auflegen muss, du den Startknopf bestätigst, die Platte sich zu drehen beginnt, zum Auftakt ein Knarzen erklingt und dann die Musik erschallt – und den ganzen Raum erfüllt.

Die Bedeutung eines Kleidungsstückes wird größer, wenn du dir die Bluse oder das Hemd über den Kopf ziehst, von der oder dem du weißt, dass schon deine Großmutter oder dein Großvater sie vor vielen Jahren trugen, und dessen Geschichtsträchtigkeit du spüren kannst, wenn du über den schweren, kühlen Stoff streichst.

Das Lesen wird intensiver, wenn du das Buch aufschlägst, die Seiten rascheln und die Buchstaben Vorfreude wecken und du dich in die Geschichte vertiefst und immer tiefer eintauchst und du schließlich in die Untiefen und Vielschichtigkeit der Handlung vordringst.